بينما كان الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن يهودي باحة المسجد صباح الأحد الماضي، وراحوا يعتدون على المصلين وينشرون الرعب والفوضى في كل مكان، تحت سمع وبصر قوات الأمن الإسرائيلية، مخلفين وراءهم عشرات المصابين. لم تكن تلك هي المرة التي يقتحم فيها مستوطنون يهود المسجد الأقصى، غير أنها كانت المرة الأولى التي يحدث فيها اقتحام في مناسبة دينية مهمة، ما شكّل مخالفة واضحة ومباشرة للقواعد التي ظلت مرعية حتى الآن، والتي تقضي بعدم السماح لليهود بالولوج إلى أماكن العبادة إبان المناسبات الدينية.

يتعمد البعض، كالعادة، التقليل من خطورة ما جرى، محاولا تسويقه باعتباره حدثا استثنائيا لا يجوز القياس عليه، لأنه غير قابل للتكرار إلا في أحوال نادرة. فالسبب الأساسي وراء وقوعه يعود إلى أن عيد الأضحى توافق هذا العام مع مناسبة دينية لليهود، يطلق عليها «يوم خراب المعبد»، وهو أمر نادر الحدوث ولا يتكرر إلا كل 40 أو 50 عاما، ما دفع بعض المتطرفين اليهود للإصرار على إحياء هذه الذكرى في المكان ذاته، الذي يعتقد أن الهيكل أقيم عليه في حقب غابرة، قبل أن يتعرض للتدمير أكثر من مرة، ألا وهو المكان المقام عليه مسجد قبة الصخرة خاليا. بعبارة أخرى، يمكن القول إن هناك من يحاول إقناع العرب والمسلمين عامة، والفلسطينيين خاصة، بأمرين:

الأول: إن ما جرى حدث استثنائي غير قابل للتكرار، وما كان ليقع لولا تطابق العيدين الإسلامي واليهودي.

الثاني: إنه لا يعبر عن السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، بدليل قيام مكتب نتنياهو نفسه بإصدار إعلان قبل وقوع الحدث يرفض فيه منح المستوطنين اليهود تصريحا بدخول ساحة الأقصى.

من الثابت تاريخيا أنه لم يعرض على العرب، في أي مرحلة أي مشروع للتسوية ينطوي على الحد الأدنى من اعتبارات العدالة

ولأن العرب والمسلمين اعتادوا سماع هذه النغمة الناعمة على مدى أكثر من قرن من الزمان، أظن إنه آن الأوان أن يراجعوا أنفسهم من جديد، وأن يتحروا الدقة في ما اعتادوا سماعه إذا ما أرادوا التوقف عن ممارسة خداع النفس. فمنذ اللحظة الأولى لإطلاق المشروع الصهيوني، بانعقاد مؤتمر بازل عام 1897، كان هناك دائما من يتعمد الإيحاء بوجود انقسامات عميقة داخل الحركة الصهيونية، سواء بين معتدلين ومتطرفين، أو بين يمينيين ويساريين، أو بين متدينين وعلمانيين، بل كان هناك أيضا من يتعمد الإيحاء بأن الأهداف والغايات النهائية للحركة الصهيونية ليست متطابقة لدى كل المنخرطين فيها. فهناك من يرى إنها تبحث عن حل دائم ونهائي للمسألة اليهودية، بإيجاد دولة لليهود تحميهم من الاضطهاد الذي تعرضوا له عبر العصور، خاصة في أوروبا الشرقية، ووصل ذروته حين حاولت ألمانيا النازية بقيادة هتلر إبادتهم كليا بالحرق في أفران الغاز. ولأن «المسألة اليهودية»، بهذا المعنى، تبدو سياسية وليست دينية، يصبح المطلوب، وفق هذا المنحى، إقامة دولة لليهود في مكان في العالم، وليس بالضرورة في فلسطين، بدليل اقتراح البعض إقامة الدولة المنشودة في أوغندا الافريقية، أو الأرجنتين الأمريكية. وكان هناك، في المقابل، فريق آخر داخل الحركة الصهيونية يصر، لأسباب دينية لا علاقة لها بالسياسة، أو باضطهاد اليهود، على أن تكون فلسطين هي الدولة اليهودية المبتغاة، ومن ثم يصبح لليهود الحق في إقامة دولتهم في فلسطين، ليس لأنهم تعرضوا، وما زالوا يتعرضون للاضطهاد، ولكن لأنهم «شعب الله المختار»، ولأن فلسطين هي أرضهم التاريخية «الموعودة»، التي سبق لهم أن أقاموا دولة عليها ارتبطت، وجودا وعدما، بإقامة «الهيكل». معنى ذلك أن الحركة الصهيونية، ومنذ اللحظة الأولى لاختيار فلسطين هدفا لإقامة الدولة اليهودية، تخلت في الواقع عن الطرح السياسي للمسألة اليهودية، واعتمدت الطرح الديني لها، وهو الطرح الذي يقضي بأن تكون «الحدود التوراتية» هي الحدود الطبيعية للدولة اليهودية المنشودة، وأن تكون إعادة بناء «الهيكل» لبنة أخيرة في صرح المشروع الصهيوني، وبدونها لا يكتمل الصرح ولا يصبح له معنى أو مبنى أو هوية.

كان على الحركة الصهيونية، حين شرعت في تنفيذ مخططها، أن تعتمد نهجا تدريجيا للوصول إلى هدفها، عبر مراحل زمنية متعددة، يتوقف طول كل منها على ما تستطيع حشده من قواها الذاتية، وعلى ما يستطيع حلفاؤها تقديمه من عون، في ظل نظام دولي تحكمه موازين قوى ديناميكة تتسم بالتغير وعدم الاستقرار، لذا فقد اتسمت مواقفها على الدوام بأقصى قدر من المرونة التكتيكية، خاصة في كل ما يتصلبالوسائل والآليات، وبأقصى قدر من الإصرار الاستراتيجي، خاصة في كل ما يتعلق بالأهداف والغايات النهائية. ويلاحظ هنا أن الحركة الصهيونية استخدمت كل ما لديها من موارد، خاصة الفكرية منها والإعلامية، للترويج لأسطورتين:

الأولى: إن فلسطين أرض بلا شعب وإن اليهود شعب بلا أرض.

والثانية: إن إسرائيل، التي أعلن قيامها عام 1948، وفقا لقرار التقسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، دولة صغيرة محاطة بالأعداء من كل جانب، ومستعدة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكنها محاطة بدول عربية ترفض مصافحة اليد الممدودة لها بالسلام.

لا يحتاج أي باحث مدقق، خاصة حين يتحلى بالموضوعية والحياد، إلى جهد أو عناء كبيرين لدحض هاتين المقولتين، فالقول بأن اليهود شعب بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب، هو قول تدحضه الأرقام والحقائق المثبتة في كل كتب التاريخ، وفي وثائق المنظمات الدولية. فهذه الأرقام والحقائق تؤكد على:

1- إن عدد اليهود المقيمين في فلسطين قبل الموجة الأولى من محاولات الهجرة والاستيطان اليهودي في بداية القرن التاسع عشر لم يتجاوز 8 آلاف يهودي، لا يملكون سوى 5 آلاف فدان، أي ما لا يتجاوز سكان مزرعة متوسطة الحجم في محيط هائل من البشر.

2- لم يتجاوز عدد اليهود، حين انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897، 25 ألفا، ولم تزد أملاكهم عن 2% من إجمالي الأرض المزروعة في فلسطين، بينما بلغ عدد الفلسطينيين 800 ألف.

3- حين صدر وعد بلفور عام 1917 لم يتجاوز عدد اليهود 48 ألفا وكانت أملاكهم تقل عن 4% من مساحة الأرض المزروعة، في وقت اقترب فيه عدد الفلسطينيين من مليون نسمة.

4- لم تبدأ أعداد اليهود في فلسطين في الزيادة بمعدلات متسارعة وغير طبيعية، إلا في ظل الانتداب البريطاني، حيث وصل عددهم في نهاية فترة الانتداب إلى حوالي 400 ألف، مقابل 1.2 مليون فلسطيني، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة ما يمتلكونه من إجمالي الأراضي المزروعة 7%، أي إن دولة إسرائيل، كانت عند إعلان قيامها تعيش فيها أكثرية عربية وأقلية يهودية، ولم تنعكس الأوضاع ويصبح عدد اليهود أكبر من عدد العرب في فلسطين، إلا بعد انتصار إسرائيل في حربها الأولى.

5- قامت إسرائيل بطرد ما يقرب من مليون فلسطيني بالقوة إبان حرب 48. كما تشير الأرقام أيضا إلى أن نصف مليون يهودي هاجر إلى إسرائيل عام 1949 وحدها، وراحت إسرائيل، بعد أن ضمنت حصولها على تعويضات ألمانية هائلة، تضغط بكل قواها لفتح باب الهجرة اليهودية إليها، واستطاعت الاستفادة من سيولة النظام الدولي في مختلف المراحل، لضمان وصول موجات كبرى من المهاجرين اليهود إليها، كان آخرها موجة هجرة اليهود السوفييت في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

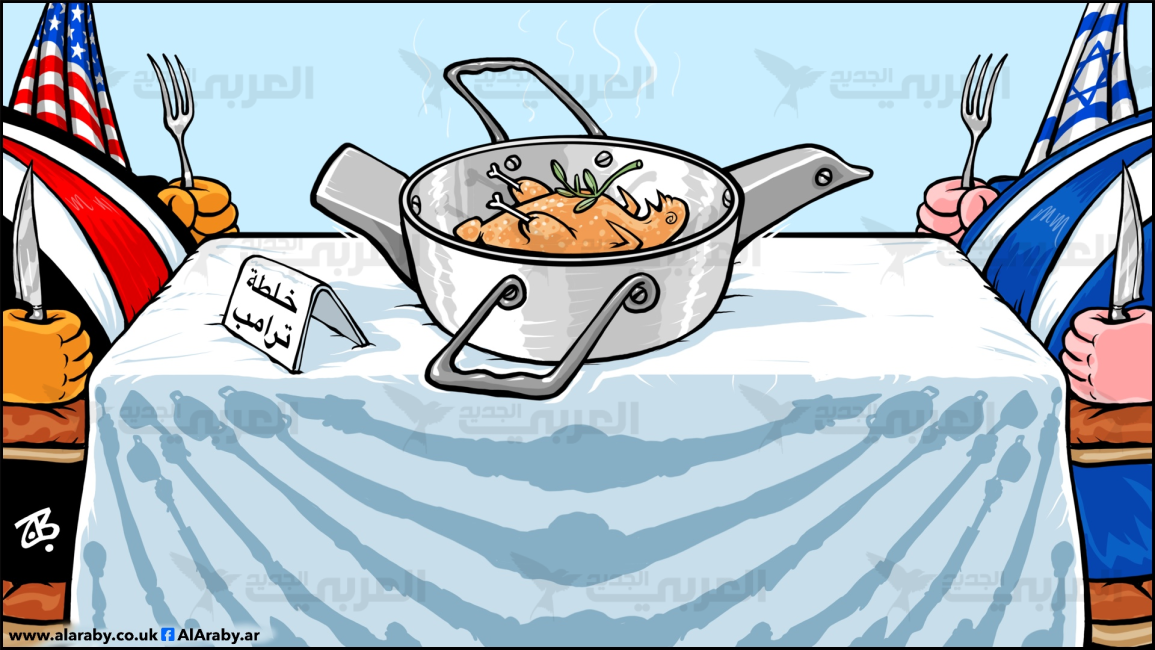

أما القول بأن إسرائيل دولة ضعيفة تنشد السلام ومحاطة بأعداء كثر يسعون للحرب، فلا تستقيم بدورها مع أبسط الحقائق، فمن الثابت تاريخيا الآن أنه لم يعرض على العرب، في أي مرحلة أي مشروع للتسوية ينطوي على الحد الأدنى من اعتبارات العدالة. فعندما طرح مشروع التقسيم على الجمعية العامة، كان عدد اليهود لا يزيد عن 25% من إجمالي السكان ولم يكونوا يملكون أكثر من 6% من إجمالي الأراضي المزروعة، ومع ذلك منحهم التقسيم 56% من مساحة فلسطين التاريخية. ويشير المسار التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي إلى أن قبول العرب بمشروع التقسيم لم يكن ليغير شيئا من النوايا العدوانية والتوسعية للدولة اليهودية، التي كان بمقدورها دائما افتعال الأحداث للاستمرار في قضم المزيد من الأراضي العربية، إلى أن يكتمل المشروع الصهيوني على «الأرض التوراتية». وقد ثبت تاريخيا أن العرب، بمن فيهم عبد الناصر نفسه، كانوا على استعداد لقبول تسوية تستند إلى مشروع التقسيم، وفقا لتصور ومقترحات برنادوت، مبعوث الأمم المتحدة، الذي اغتالته العصابات الصهيونية. وقد أتيحت أمام إسرائيل فرص عديدة للتوصل إلى تسوية نهائية بعد حرب 67 وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، سواء إبان المفاوضات المصرية الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1978، أو إبان مؤتمر مدريد عام 1991 أو مفاوضات كامب ديفيد الثانية (مع عرفات وباراك) عام 2000، أو عقب طرح المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002، لكنها اهدرتها جميعا. والسؤال: لماذا؟ أما الجواب فبسيط جدا، وهو أن إسرائيل، سواء حكمها بن غوريون أو أشكول أو رابين أو نتنياهو، كانت وما تزال تصر على ضم كل ما تعتقد أنه أراض «توراتية» وعلى إعادة تشييد «هيكل سليمان» على أنقاض المسجد الأقصى. فهل العرب مستعدون؟ ومتى يفيقون ويستوعبون درس التاريخ؟

* كاتب وأكاديمي مصري